राजा रवि वर्मा

(अभिव्यक्ति से साभार)

राजा रवि वर्मा भारतीय कलाजगत में एक ऐसे समय में अवतरित हुए थे, जब कला के सिर्फ दो छोर थे- एक तो था, 'शास्त्र`, जो सामंतयुगीन उच्चवर्ग के अधीन था और दूसरा था 'लोक`, जो ग्रामीण जनसमुदाय के बीच ही अपना सर्वस्व जोड़े हुए था।

शास्त्र के नाम पर दो-तीन स्पष्ट वर्गीकरण थे। मसलन, चित्रांकन की राजपूत शैली तथा मुगल कलमकारी। लेकिन, दोनों शैलियाँ ही अपने शानदार अतीत का वैभव खोना शुरू कर चुकी थीं। वे एक ध्वंस का सामना कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के बढ़ते वर्चस्व ने सामंतयुगीन सत्ता को इतना युद्धरत बना दिया था कि कलाओं के परंपरागत संरक्षण का काम उनके लिए अब दूसरे क्रम पर था। कहना चाहिए कि कलाएँ उनकी प्राथमिकता के काफी निचले दर्जे पर थीं। इसके साथ ही जो भारतीय कलम और कूँचीकार चितेरों से काम ले रहे थे, उसमें बादशाह द्वारा शिकार किये जाने या राधाकृष्ण और शिवपार्वती के बहाने इरोटिक चित्रकारी की जा रही थी। कदाचित् यही वह कालखण्ड था जब भारतीय चित्रकला बंगाल स्कूल के जरिए अपनी अस्मिता की तलाश में जापान की जलरंग-पद्धति (वाश तकनीक) को अपनाकर एक नई सौंदर्य दृष्टि रचने के लिए संघर्षरत थी। प्रकारांतर से यह एक किस्म का नया उदयकाल था।

ठीक इसी काल संधि पर त्रिवेन्द्रम से पच्चीस किलोमीटर दूर किल्लीमनूर से निकल त्रावणकोर पहुँच कर एक पच्चीस वर्षीय युवक वियना की चित्र प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक हासिल करता है। उन्नीसवीं सदी के योरपीय यथार्थवादी शैली में वह ऐसी दक्षता के साथ काम करता है कि समूचे कला जगत को हतप्रभ कर देता है। इसमें भी उल्लेखनीय बात यह थी कि उसने कला के किसी भी संस्थान से अकादमिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वह पूरी तरह आत्म-दीक्षित कलाकार ही था, जबकि, वह निष्णात जलरंगों में था और तैलरंगों को वही भारत में पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। उसने वीणा बजाती हुई एक भारतीय स्त्री का चित्रांकन किया था। रंग की 'स्प्रेस क्रिएटिंग प्रापर्टी` का जो दोहन उसने किया था, वह किसी भी योरोपियन महत्वाकांक्षी चितेरे के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता था और हुआ भी यही कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 'कमीशंड आर्टिस्टों` ने इस चित्रकार को ताउम्र अहमियत नहीं दी- और, कहने की ज़रूरत नहीं कि यह चित्रकार था, राजा रवि वर्मा।

राजा रवि वर्मा जन्म से राजा नहीं थे, लेकिन उन्हें उनकी अद्भुत प्रतिभा ने अंतत: राजा बना दिया। हालांकि वे एक बेहद सुरुचि सम्पन्न परिवार में ही जन्मे थे, जहाँ साहित्य और कला की अत्यन्त परिष्कृत समझ और अभिजात दृष्टि थी। माँ उमा अम्बा तथा पिता इजुमाविल नील कांतन भट्टत्रिपाद की संतान, राजा रवि वर्मा की प्रतिभा की पहचान, पहली बार उनके चाचा ने की थी। एक दफा 'राजा-राजा रवि वर्मा` राजभवन की दीवार पर तंजोर शैली में चित्रांकन कर रहे थे और बीच में थोड़ी देर के लिए काम छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा। जब बाहर से लौटकर आए तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनके मात्र चौदह वर्षीय भतीजे ने न केवल उसमें रंग भर दिए हैं, बल्कि, चित्र का शेष रेखांकन भी पूरा कर दिया है।उन्होंने बालक को भावातिरेक में गले लगा लिया। बस यही वह क्षण था, जिसमें चाचा ने तय किया कि वे बालक को एक मशहूर चितेरा बनाकर रहेंगे।

वे बालक राजा रवि वर्मा को किल्लीमनूर से त्रावणकोर के महाराजा अयिल्लम तिरुनल के पास ले गए, जहाँ उसने राजप्रासाद के दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायकर से जलरंग चित्रकारी सीखी। राजा रवि वर्मा के लिए ये समय कठिन तपस्या का समय था। एक ओर जहाँ उन्हें जलरंग जैसे माध्यम में दक्षता हासिल करना थी, वहीं दूसरी ओर रेखांकन के शास्त्रीय पक्ष का पर्याप्त अध्ययन करना भी था।सौभाग्यवश उन्ह राजप्रासाद में एक बहुत सम्पन्न पुस्तकालय भी मिल गया, जिसमें मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला पर एकाग्र सैकड़ों ग्रंथ थे, जिन्हें उन्होंने खंगाल डाला। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र, मूर्तिशास्त्र तथा संस्कृत नाटकों के गहन अध्ययन ने उनमें मिथकीय इमेजरी की विराट और विशिष्ट समझ, संवेदना और सौंदर्य-दृष्टि के विकास में एक ठोस आधारभूमि का काम किया। यहाँ तक कि बाद में राजा रवि वर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएँ भी लिखीं।

शास्त्र के नाम पर दो-तीन स्पष्ट वर्गीकरण थे। मसलन, चित्रांकन की राजपूत शैली तथा मुगल कलमकारी। लेकिन, दोनों शैलियाँ ही अपने शानदार अतीत का वैभव खोना शुरू कर चुकी थीं। वे एक ध्वंस का सामना कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के बढ़ते वर्चस्व ने सामंतयुगीन सत्ता को इतना युद्धरत बना दिया था कि कलाओं के परंपरागत संरक्षण का काम उनके लिए अब दूसरे क्रम पर था। कहना चाहिए कि कलाएँ उनकी प्राथमिकता के काफी निचले दर्जे पर थीं। इसके साथ ही जो भारतीय कलम और कूँचीकार चितेरों से काम ले रहे थे, उसमें बादशाह द्वारा शिकार किये जाने या राधाकृष्ण और शिवपार्वती के बहाने इरोटिक चित्रकारी की जा रही थी। कदाचित् यही वह कालखण्ड था जब भारतीय चित्रकला बंगाल स्कूल के जरिए अपनी अस्मिता की तलाश में जापान की जलरंग-पद्धति (वाश तकनीक) को अपनाकर एक नई सौंदर्य दृष्टि रचने के लिए संघर्षरत थी। प्रकारांतर से यह एक किस्म का नया उदयकाल था।

ठीक इसी काल संधि पर त्रिवेन्द्रम से पच्चीस किलोमीटर दूर किल्लीमनूर से निकल त्रावणकोर पहुँच कर एक पच्चीस वर्षीय युवक वियना की चित्र प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक हासिल करता है। उन्नीसवीं सदी के योरपीय यथार्थवादी शैली में वह ऐसी दक्षता के साथ काम करता है कि समूचे कला जगत को हतप्रभ कर देता है। इसमें भी उल्लेखनीय बात यह थी कि उसने कला के किसी भी संस्थान से अकादमिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वह पूरी तरह आत्म-दीक्षित कलाकार ही था, जबकि, वह निष्णात जलरंगों में था और तैलरंगों को वही भारत में पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। उसने वीणा बजाती हुई एक भारतीय स्त्री का चित्रांकन किया था। रंग की 'स्प्रेस क्रिएटिंग प्रापर्टी` का जो दोहन उसने किया था, वह किसी भी योरोपियन महत्वाकांक्षी चितेरे के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता था और हुआ भी यही कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 'कमीशंड आर्टिस्टों` ने इस चित्रकार को ताउम्र अहमियत नहीं दी- और, कहने की ज़रूरत नहीं कि यह चित्रकार था, राजा रवि वर्मा।

राजा रवि वर्मा जन्म से राजा नहीं थे, लेकिन उन्हें उनकी अद्भुत प्रतिभा ने अंतत: राजा बना दिया। हालांकि वे एक बेहद सुरुचि सम्पन्न परिवार में ही जन्मे थे, जहाँ साहित्य और कला की अत्यन्त परिष्कृत समझ और अभिजात दृष्टि थी। माँ उमा अम्बा तथा पिता इजुमाविल नील कांतन भट्टत्रिपाद की संतान, राजा रवि वर्मा की प्रतिभा की पहचान, पहली बार उनके चाचा ने की थी। एक दफा 'राजा-राजा रवि वर्मा` राजभवन की दीवार पर तंजोर शैली में चित्रांकन कर रहे थे और बीच में थोड़ी देर के लिए काम छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा। जब बाहर से लौटकर आए तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनके मात्र चौदह वर्षीय भतीजे ने न केवल उसमें रंग भर दिए हैं, बल्कि, चित्र का शेष रेखांकन भी पूरा कर दिया है।उन्होंने बालक को भावातिरेक में गले लगा लिया। बस यही वह क्षण था, जिसमें चाचा ने तय किया कि वे बालक को एक मशहूर चितेरा बनाकर रहेंगे।

वे बालक राजा रवि वर्मा को किल्लीमनूर से त्रावणकोर के महाराजा अयिल्लम तिरुनल के पास ले गए, जहाँ उसने राजप्रासाद के दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायकर से जलरंग चित्रकारी सीखी। राजा रवि वर्मा के लिए ये समय कठिन तपस्या का समय था। एक ओर जहाँ उन्हें जलरंग जैसे माध्यम में दक्षता हासिल करना थी, वहीं दूसरी ओर रेखांकन के शास्त्रीय पक्ष का पर्याप्त अध्ययन करना भी था।सौभाग्यवश उन्ह राजप्रासाद में एक बहुत सम्पन्न पुस्तकालय भी मिल गया, जिसमें मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला पर एकाग्र सैकड़ों ग्रंथ थे, जिन्हें उन्होंने खंगाल डाला। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र, मूर्तिशास्त्र तथा संस्कृत नाटकों के गहन अध्ययन ने उनमें मिथकीय इमेजरी की विराट और विशिष्ट समझ, संवेदना और सौंदर्य-दृष्टि के विकास में एक ठोस आधारभूमि का काम किया। यहाँ तक कि बाद में राजा रवि वर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएँ भी लिखीं।

इस तरह रंग और शब्द दोनों के मर्म को जानने के साथ ही उन्होंने संगीत के स्वरों को भी समझा। कथकली की कई मुद्राओं को उन्होंने एक कलाकार की दृष्टि से आत्मसात किया। इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तैलरंगों का एक विज्ञापन छपा। यह माध्यम उनके लिए नितांत अपरिचित और चुनौतीपूर्ण था। चाचा राजा-राजा रवि वर्मा ने अपने युवा भतीजे के लिए तैलरंगों को उपलब्ध कराया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वे उसके इस्तेमाल की तकनीक से नितान्त अनभिज्ञ थे। उन्होंने त्रावणकोर के दरबार में पोर्टे्रट (व्यक्ति चित्र) बनाने के लिए आए एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनेसन से आग्रह किया कि वे उन्हें तैल रंगों में काम करने की तकनीक का प्रशिक्षण देने की अनुकम्पा करें, लेकिन जलरंग में राजा रवि वर्मा द्वारा किए गए काम को देख कर वह यह जान चुका था कि इस ऐसी अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को तैलरंग का उपयोग सिखाना स्वयं के लिए एक खतरा मोल लेना होगा।

इस तरह रंग और शब्द दोनों के मर्म को जानने के साथ ही उन्होंने संगीत के स्वरों को भी समझा। कथकली की कई मुद्राओं को उन्होंने एक कलाकार की दृष्टि से आत्मसात किया। इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तैलरंगों का एक विज्ञापन छपा। यह माध्यम उनके लिए नितांत अपरिचित और चुनौतीपूर्ण था। चाचा राजा-राजा रवि वर्मा ने अपने युवा भतीजे के लिए तैलरंगों को उपलब्ध कराया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वे उसके इस्तेमाल की तकनीक से नितान्त अनभिज्ञ थे। उन्होंने त्रावणकोर के दरबार में पोर्टे्रट (व्यक्ति चित्र) बनाने के लिए आए एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनेसन से आग्रह किया कि वे उन्हें तैल रंगों में काम करने की तकनीक का प्रशिक्षण देने की अनुकम्पा करें, लेकिन जलरंग में राजा रवि वर्मा द्वारा किए गए काम को देख कर वह यह जान चुका था कि इस ऐसी अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को तैलरंग का उपयोग सिखाना स्वयं के लिए एक खतरा मोल लेना होगा।बहरहाल, ईर्ष्यावश उसने स्पष्ट इंकार कर दिया। उसने कहा कि वह उसके द्वारा बनाए चित्रों को तो देख सकता है, लेकिन रंग-संयोजन और रंग मिश्रण के समय वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। युवा राजा रवि वर्मा ने गहरे मनोयोग के साथ भिड़ कर स्वयं ही सबकुछ सीख लिया और कुछ दिनों में महाराज तथा महारानी का सुंदर कम्पोजिशन उसी यथार्थवादी शैली में तैलरंग से बना दिया।

भारतीय परम्परागत चित्रशैली में मूलत: चित्रांकन में कागज की सतह पर एक आयामी ही काम होता था। वे चित्रकृतियाँ 'चित्रलेख` की सी थीं, क्योंकि उन चित्रकृतियों को देखकर यह नहीं बताया जा सकता था कि चित्रकार ने उस चित्र को किस जगह से देखकर बनाया है। वे 'सीन फ्रॉम नो व्हेयर` थे, जबकि चित्रांकन की योरपीय यथार्थवाद शैली में एक स्पष्ट पर्सपैक्टिव उभरता था, उसमें छाया और प्रकाश के बीच चीजों को देखने की अनिवार्यता थी। इसके अध्ययन के लिए उन्होंने पद्मानाभनपुर के मलाबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिला भी लेना चाहा, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। इस घटना ने राजा रवि वर्मा को गहरा आघात दिया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी काम करते रहने की निरन्तरता ने उन्हें इससे उबार लिया। बाद में उन्होंने स्वयं ही संस्था में प्रवेश पाने के विचार को त्याग दिया था तथा महाराजा की मदद से लंदन की रॉयल अकादमी द्वारा पश्चिम की चित्रकला पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं और बहुमूल्य पुस्तकों को मंगवाया और अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ स्वयं ने योरपीय कलाकारों की तकनीक और चित्रभाषा को समझ कर काम करना शुरू किया।

संयोगवश लार्ड हर्बर्ड राजा रवि वर्मा के काम से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी चित्रकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में स्पर्धा के लिए भेजा और जब वहाँ उन्हें स्वर्णपदक मिला तो सारा दृश्य ही बदल गया। यह उनकी कला की ख्याति का ही सुफल रहा कि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने राजा रवि वर्मा द्वारा महाकवि कालिदास के चर्चित महाकाव्य शाकुन्तल की नायिका को ध्यान में रखकर बनाई गई चित्रकृति 'शकंुतला` खरीदी। तब के समय में उन्होंने उसका मूल्य पचास हजार अदा किया था।यहाँ तक आते-आते उनके सामने एक मार्ग स्पष्ट हो चुका था कि अब उन्हें अपनी प्रतिभा को नाथकर अपनी कला को किस रास्ते पर ले जाना है। यहां यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा कि उनके लिए जो कला दिशा चुनीं जा रही थी, उसकी वाजिब वजह यह थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमीशण्ड आर्टिस्ट भारत आकर जो चित्रांकन कर रहे थे, उसमें जहां एक ओर भारत को सांपों, जादू-टोनों और भूख से बिलबिलाते नंगों-भूखों का देश बताया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पण्डों-पुजारियों और नदियों में करोड़ों की संख्या में एक साथ नहाने वालों का देश था। उस समय के ब्रिटिश चित्रकारों ने जो रेखांकन और चित्रांकन किये हैं, उनसे इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता है।

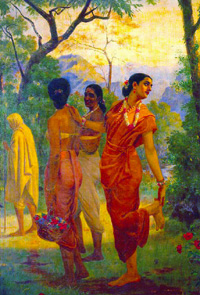

दरअसल, यह वह कालखण्ड था, जब औपनिवेशक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंसकर अपनी अस्मिता खो रहे हैं। भारत की भव्य और विराट परम्परा पर वक्त की धूल जमती जा रही है।निश्चय ही उसकी तलाश में सिर्फ गर्दन मोड़कर पीछे देखा जा सकता था। निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य अस्पष्ट और एक गहरी धुंध के पार था। इसलिए निकट अतीत के उत्खनन को उन्होंने इरादतन रद्द करते हुए सुदूर अतीत अतीत या कहें कि पवित्र इतिहास की तरफ अग्रसर होना तय किया, क्योंकि वैराट्य और वैविध्य वहीं भर ही शेष था- जो ऊर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था।शायद यही वह द्वंद्व थी, जिसने राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषयों को निर्धारित करने में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका अदा की। उन्होंने संस्कृत नाटकों, गीत-गोविन्दम् और 'रसमंजरी` से मदद ली और योरपीय 'न्यू क्लासिकल रियलिज्म` की संभावनाओं का दोहन करते हुए, भारतीय पुराकथाओं और देवी-देवताओं का चित्रण आरंभ किया। किंचित् इसी कारण चित्रित देव-स्त्रियों की काया कुछ-कुछ पृथुल बनने लगीं।दरअसल, सौम्यभाव की निर्दोष सात्विकता को अपनी कला की गहरी ऐन्द्रिकता के जरिए अतिक्रमित किया।नतीजतन वे एक खा़स किस्म की सेंसुअसनेस से भरी स्त्रियां थीं, जो पूज्या से अधिक रूपविष्टता का भाव लिए हुए थीं। बहरहाल निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रकृतियां रंग व्यवहार में राजा रवि वर्मा की क्षमताएँ रेम्ब्रां, गोया और टिशियन से रत्तीभर कम नहीं थी। अभी भी गोया की नेकेड माजा, रेम्ब्रां की 'सास्किया` या टिशियन की वीनस ऑफ अर्बिनो से राजा रवि वर्मा की किसी भी निवर्सना की तुलना बाआसानी की जा सकती है।बल्कि, यह कहा जा सकता है कि वे चित्रभाषा में भी योरोप के उपर्युक्त महान चित्रकारों के स्तर पर ठहरती हैं। कहना न होगा कि उनकी चित्रकृतियों में देह की कामाश्रयी अभिव्यक्ति, रंग-अभिव्यक्ति में काव्यात्मक लगती है। सेक्स को लिरिकल बनाने का यह अद्भुत उपक्रम था, जो हमारे रस-सिद्धान्त की समझ से पैदा हुआ था।

दरअसल, यह वह कालखण्ड था, जब औपनिवेशक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंसकर अपनी अस्मिता खो रहे हैं। भारत की भव्य और विराट परम्परा पर वक्त की धूल जमती जा रही है।निश्चय ही उसकी तलाश में सिर्फ गर्दन मोड़कर पीछे देखा जा सकता था। निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य अस्पष्ट और एक गहरी धुंध के पार था। इसलिए निकट अतीत के उत्खनन को उन्होंने इरादतन रद्द करते हुए सुदूर अतीत अतीत या कहें कि पवित्र इतिहास की तरफ अग्रसर होना तय किया, क्योंकि वैराट्य और वैविध्य वहीं भर ही शेष था- जो ऊर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था।शायद यही वह द्वंद्व थी, जिसने राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषयों को निर्धारित करने में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका अदा की। उन्होंने संस्कृत नाटकों, गीत-गोविन्दम् और 'रसमंजरी` से मदद ली और योरपीय 'न्यू क्लासिकल रियलिज्म` की संभावनाओं का दोहन करते हुए, भारतीय पुराकथाओं और देवी-देवताओं का चित्रण आरंभ किया। किंचित् इसी कारण चित्रित देव-स्त्रियों की काया कुछ-कुछ पृथुल बनने लगीं।दरअसल, सौम्यभाव की निर्दोष सात्विकता को अपनी कला की गहरी ऐन्द्रिकता के जरिए अतिक्रमित किया।नतीजतन वे एक खा़स किस्म की सेंसुअसनेस से भरी स्त्रियां थीं, जो पूज्या से अधिक रूपविष्टता का भाव लिए हुए थीं। बहरहाल निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रकृतियां रंग व्यवहार में राजा रवि वर्मा की क्षमताएँ रेम्ब्रां, गोया और टिशियन से रत्तीभर कम नहीं थी। अभी भी गोया की नेकेड माजा, रेम्ब्रां की 'सास्किया` या टिशियन की वीनस ऑफ अर्बिनो से राजा रवि वर्मा की किसी भी निवर्सना की तुलना बाआसानी की जा सकती है।बल्कि, यह कहा जा सकता है कि वे चित्रभाषा में भी योरोप के उपर्युक्त महान चित्रकारों के स्तर पर ठहरती हैं। कहना न होगा कि उनकी चित्रकृतियों में देह की कामाश्रयी अभिव्यक्ति, रंग-अभिव्यक्ति में काव्यात्मक लगती है। सेक्स को लिरिकल बनाने का यह अद्भुत उपक्रम था, जो हमारे रस-सिद्धान्त की समझ से पैदा हुआ था।कहना न होगा कि निश्चय ही पुराकथाओं और देवी-देवताओं का चित्रण आसान नहीं था, क्योंकि उनके आभूषण और वस्त्रविन्यास के साथ ही साथ उस परिवेश और काल को भी समाहित करना था, जिसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्रीयन नौगज की साड़ी को देवियों का दिव्य परिधान बनाया तो तत्कालीन कला-आलोचकों ने राजा रवि वर्मा की बहुत आक्रामकता के साथ आलोचना की। उनका तर्क था कि क्या तब ऐसे वस्त्र और परिधान संभव थे ? फिर साड़ी के साथ चित्रण में एक ऐसी स्थानीयता भी आ रही थी, जिससे मिथकीय पात्रों और चरित्रों की भौगोलिकता ही संदिग्ध और संकटग्रस्त होने लगी थी। राजा रवि वर्मा ने वसंतसेना नामक चित्र में नौगज वाली साड़ी को पहली बार ऐसा रूप दिया था कि धीरे-धीरे वह भारतीय स्त्री की सार्वदेशीय पोशाख बन गई। बाद में इसी उल्टे पल्ले वाली साड़ी को रवीन्द्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञानदानंदिनी ने पहनकर सर्वस्वीकृत बना दिया। बहरहाल साड़ी लपेटने की इस शैली ने परम्परा को समकालीनता प्रदान की और आज भी वह भारतीय स्त्री के अभिजात्य परिधान की एक बड़ी जगह घेरती है।

राजा रवि वर्मा सुबह चार बजे उठकर अपने चित्र बनाते थे। प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अध्ययन और आंकलन के लिए यह समय सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। इसमें अंधेरे की विदाई और उजाले की दबे पांव आमद होती है। एक नीम अंधेरे और नीम उजाले के बीच बैठकर वे घंटों अपने बनाए गए और बनाए जा रहे चित्रों को देखा करते थे। उनकी कृतियाँ धीरे-धीरे पूरे देश में लोकप्रिय होने लगी, जबकि भारतीय कलाजगत उन्हें निरन्तर निरस्त कर रहा था, उनकी कलादृष्टि राजपूत तथा मुगलकला के मिश्रण से निथरकर बनी चित्रदृष्टि को ठेस पहुँचा रही थी। उन्होंने शांतनु और मत्स्यगंधा, नल-दमयंती, श्रीकृष्ण-देवकी, अर्जुन-सुभद्रा, विश्वामित्र-मेनका जैसी जो चित्रकृतियां बनाई उनके जरिए उन्होंने स्त्री देह का भारतीय कलादृष्टि के परम्परागत ढांचे में बहुत शाइस्तगी से एक नया ही सौंदर्यशास्त्र रचा, लेकिन उन्हें भीतर कहीं यह बात सालती थी कि कलाकार और कला समीक्षक उनके काम को लगातार और निर्ममता के साथ निरस्त कर रहे हैं। यहां यह याद दिलाना भी प्रासंगिक होगा कि महर्षि अरविन्द ने बंगाल स्कूल के प्रति रहे आये अपने अनुराग की आसक्ति में राजा रवि वर्मा द्वारा रचित चित्रकृतियों पर अपनी आपत्ति प्रकट की थी।

अत: उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ उत्तर भारत की सांस्कृतिक यात्रा की ताकि वे उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक समग्रता को पूरी तरह आत्मसात कर सकें। बाद इसके ही उन्होंने अपनी चित्रकृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किया।बहरहाल, चित्र में पृष्ठभूमि के रूप में जो लैंडस्केप होते, वह उनके अनुज किया करते थे। इस बीच दीवान शेषशय्या ने टी. माधवराव के जरिए राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के सयाजीराव महाराज से मिलवाया, जहाँ रहकर उन्होंने पोर्टे्रट तो किए ही, देवी-देवताओं को विषय बनाकर कई अद्भुत ऐतिहासिक चित्रकृतियाँ तैयार की।उनकी कृतियों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानन्द ने 'वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो` में उनके चित्रकृतियाँ प्रदर्शनार्थ मंगवाई, जहाँ उन्हें पदक भी प्रदान किए गए।

अत: उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ उत्तर भारत की सांस्कृतिक यात्रा की ताकि वे उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक समग्रता को पूरी तरह आत्मसात कर सकें। बाद इसके ही उन्होंने अपनी चित्रकृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किया।बहरहाल, चित्र में पृष्ठभूमि के रूप में जो लैंडस्केप होते, वह उनके अनुज किया करते थे। इस बीच दीवान शेषशय्या ने टी. माधवराव के जरिए राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के सयाजीराव महाराज से मिलवाया, जहाँ रहकर उन्होंने पोर्टे्रट तो किए ही, देवी-देवताओं को विषय बनाकर कई अद्भुत ऐतिहासिक चित्रकृतियाँ तैयार की।उनकी कृतियों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानन्द ने 'वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो` में उनके चित्रकृतियाँ प्रदर्शनार्थ मंगवाई, जहाँ उन्हें पदक भी प्रदान किए गए।जहाँ एक ओर भारत में उनके द्वारा चित्रित स्त्री की देह को कामना की सृष्टि करने वाली कह के निरादृत किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विदेशों में उनकी इस विशिष्टता की सराहना की जा रही थी। हालांकि आज भी कुछ कला समीक्षक उनकी सौंदर्यमूलक ऐन्द्रिकता की वजह से उनके द्वारा कला में चित्रित स्त्री के बारे में कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा ने तो एक तरह से फेंसीफुल रिप्रजेंटेशन ऑफ वूमन्स बॉडी को ही पेंट किया है। यह सर्वविदित है कि स्त्री-चित्रण में जिस मॉडल की वे सहायता लिया करते थे, धीरे-धीरे वह उनके जीवन में इस कदर दाखिल हो गई कि उनके सरस्वती और लक्ष्मी के चित्रों में प्रकारांतर से उन्होंने उसी सुगंधी नाम की स्त्री की मुखाकृतियाँ और छवियों का आश्रय लिया।

पिछले कुछ वर्षों पहले सुगंधी या सुगनीबाई से उनका जो रागात्मक संबंध बना, उसको लेकर केतन मेहता और शाजी एन करूण ने हिन्दी फिल्म बनाने की घोषणा भी की थी, जिसमें सुगंधी की भूमिका के लिए माधुरी दीक्षित को प्रस्तावित किया गया था। कहते हैं कि दुर्भाग्यवश उस योजना पर काम शुरू ही नहीं हो पाया।

दरअसल, इसे समय की विसंगति ही कहा जाए कि यह उनका दुर्भाग्य रहा कि वे अपने जीवन के आखिरी वर्षों में मुम्बई आए, जबकि उनकी सर्जनात्मक ऊर्जा का चमत्कृत कर देने वाला वह कालखण्ड बीत चुका था। बम्बई आकर उन्होंने १८९४ में अपने चित्रकृतियों के छापे बनाकर अधिकतम लोगों के पास अधिकतम पहुँचने का संकल्प लिया। मुम्बई के लोनावाला में उन्होंने अपनी प्रेस स्थापित की। कहते हैं कि उन्होंने जर्मनी से ही तकनीशियन और छपाई मशीन मंगवाई थी। उनके लिए इन्ग्रेविंग का काम धुण्डीराज गोविंद किया करते थे, लेकिन हुआ यह कि धीरे-धीरे आर्थिक घाटा बढ़ता ही चला गया। क्योंकि वे इंग्रेविंग के लिए किए जा रहे निवेश पर स्वभावगत कारणों से यथोचित निगाह नहीं रख पाए और उन्हें छापाखाना बंद करना पड़ा। वे भारी कर्ज से घिर गये थे। धुण्डीराज गोविंद बाद में दादा फालके के नाम से जाने गए। बहरहाल, लेकिन उनके छापों ने उनके स्वप्न को आधा-अधूरा ही सही, लेकिन काफी कुछ अर्थों में कण-कण वाले भगवान, को घर-घर के भगवान् के रूप में साकार कर दिया। यह एक किस्म का नया डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड था। कहना न होगा कि मंदिर से उठाकर भगवान को राजा रवि वर्मा ने आम आदमी के घर की सामान्य बैठक का स्थायी नागरिक बना दिया।सारे देवी-देवता घर के सदस्य की तरह भारतीय घरों में दाखिल हो गए। उनके द्वारा बनाये गये चित्रों में ईश्वर अपने ईश्वरत्व से कुछ कम और मनुष्यत्व से कुछ ऊपर था।

उनके इसी प्रोलिफिक प्रॉडक्शन के प्रयास के कारण उन्हें कैलेंडर आर्टिस्ट कहकर फिर नए तरीके से खारिज किया जाने लगा। लेकिन, एक विचित्र स्थिति यह थी कि जहाँ एक ओर भारतीय कला-जगत में जितनी उनकी अस्वीकृति बढ़ रही थी, ठीक दूसरी ओर सामान्य जनता के बीच वे उतने ही अधिक स्वीकृत होते जा रहे थे। जनता में उनकी कला की इस पहुँच को ईस्ट इंडिया कंपनी भी पसंद नहीं कर रही थी। खासकर, जब उन्होंने शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक के व्यक्ति चित्र बनाए तो वे तत्कालीन औपनिवेशक सत्ता के खिलाफ लड़ रहे आंदोलनकारी लोगों के बीच भी सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाने लगे।अंग्रेजों को लगने लगा था, यह आदमी पराधीन मुल्क के अतीत के प्रति लोगों में अदम्य रागात्मक उन्माद पैदा कर रहा है-जो एक तरह से प्रेत को साक्षात करना है। प्रकारान्तर से यह देश में चल रहे तत्कालीन स्वदेशी आन्दोलन का कलाजन्य समर्थन था।

उम्र के आखिरी वर्षों में निश्चय ही वे अपनी ख्याति के चरम पर थे। उन्हें एशिया का रेम्ब्राँ कहा जाने लगा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कला का मर्म तो वे अब समझने लगे हैं। वे घंटों एक जगह खड़े होकर दिन-रात काम करते थे। इसी श्रम ने उनकी देह को तोड़ना शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्हें तब के राजरोग कहे जाने वाले मधुमेह ने घेर लिया। वे थकने लगे थे। उन्हें विदेशों से आमंत्रण आते थे, लेकिन समुद्रऱ्यात्रा न करने वाली उस पुरानी अवधारणा के चलते उन्होंने वे तमाम आमंत्रण ठुकरा दिए। वे देश में रहकर ही दुनिया भर का हो जाना चाहते थे।शायद, वे सोचते थे कि अपनी जड़ों को अपनी ही मिट्टी में धंसे रहना चाहिए।

उम्र के आखिरी वर्षों में निश्चय ही वे अपनी ख्याति के चरम पर थे। उन्हें एशिया का रेम्ब्राँ कहा जाने लगा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कला का मर्म तो वे अब समझने लगे हैं। वे घंटों एक जगह खड़े होकर दिन-रात काम करते थे। इसी श्रम ने उनकी देह को तोड़ना शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्हें तब के राजरोग कहे जाने वाले मधुमेह ने घेर लिया। वे थकने लगे थे। उन्हें विदेशों से आमंत्रण आते थे, लेकिन समुद्रऱ्यात्रा न करने वाली उस पुरानी अवधारणा के चलते उन्होंने वे तमाम आमंत्रण ठुकरा दिए। वे देश में रहकर ही दुनिया भर का हो जाना चाहते थे।शायद, वे सोचते थे कि अपनी जड़ों को अपनी ही मिट्टी में धंसे रहना चाहिए।इस उम्र तक वे वास्तव में ही बिना किसी तरह का राजमुकुट धारण किए राजा हो चुके थे। उनकी दो-दो पोतियाँ राजघराने में ब्याहकर राजरानियाँ बन चुकी थीं। वे सेतुलक्ष्मी को बहुत प्यार भी करते थे। रावण द्वारा सीता के हरण के चित्रण में उन्होंने सीता की मुखाकृति की प्रेरणा अपनी इसी पोती की छवि से ली थी।

बहरहाल, उनकी आत्मा के अतल में सुलगती छुपी थी एक आग, जिसकी लपट में उन्होंने प्रेम के मर्म को पहचाना था। इसी वक्त उनके खिलाफ तब के नैतिकतावादियों ने एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जो इस मुद्दे को लेकर था कि उन्होंने जिस स्त्री का चेहरा सरस्वती या लक्ष्मी के प्रतिमानीकरण के लिए चित्रित किया था, उसी स्त्री का निवर्सन चित्र बनाकर उन्होंने भारतीय मानस के शुचिताबोध का अपमान किया, क्योंकि उस स्त्री की मुखाकृति पवित्र और पूज्या देवियों का पर्याय बन चुकी है। इस मुकदमे को लड़ने के लिए उन्होंने कोई वकील नहीं किया बल्कि उन्होंने स्वयं ही लड़ा और वे जीत भी गए। इस मुकदमे में की गई तवील जिरहों पर अभी तक कलाजगत ने ध्यान नहीं दिया है।जबकि वह एक अद्भुत पाठ हो सकता है, जो बता सकता है कि सामाजिक नैतिकता का कठिन प्रशिक्षण कलानुभव में विघ्न का कारण बनकर किस तरह सामने आ सकता है।

उन्हें कहाँ पता था कि यह जीवन का आखिरी दिन था। उनका सहायक विली नायर तमाम रंगों और तूलिका को करीने से जमा चुका था। सामने खाली चित्रफलक था। यह वही घड़ी थी, जब अंधेरे को विदा होना था और रोशनी को दाखिल होना था। वे चित्र के विषय पर विचार करते हुए बैठे थे। बाहर, उनके जीवन के साठ वर्ष पूरे हो जाने पर मनाए जाने वाले षष्टिपूर्ति उत्सव की साल भर से तैयारियाँ चल रही थीं। देह उनके लिए उत्सव ही रहा था। खासतौर पर स्त्री देह। पर, उनके भीतर ही नहीं, बाहर भी एक हतप्रभ-सा अंधेरा था, जो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे किसे निगलना है और किसे छोड़ना है। विली ने देखा, विदा हुई नींद से छूटकर गिर गया था कोई कच्चा स्वप्न। एक अजीब-सी पीड़ा में उन्होंने चित्रफलक को देखा और आँखें खाली चित्रफलक को देखती हुई स्थिर हो गईं। मृत्यु से कोई संधि नहीं, जिसे देखा नहीं, जिसका पता ही नहीं हो, उससे कैसी और कौन-सी संधि ? फिर मृत्यु की यह खसलत है कि वह कलाहीन लोगों की तरफ से मुंह फेर लेती है, लेकिन, कलाकारों की तरफ बेसब्री से लपकती है।

वह रात के विदा और दिन के आगमन की घड़ी में अचानक आ गई। मृत्यु ने उनसे कहा होगा- लो अब चलो, अब चलो! बहुत कर लिया तुमने।एक जीवन में किये जाने वाले काम से कहीं ज्यादा। मृत्यु उन्हें चुपचाप अपने साथ लेकर चली गई। उनके सहायक विली नायर ने देखा, उनके जूते बाहर उतरे हुए हैं और वे जूते पहने बगैर ही इतनी दूर की यात्रा पर निकल गए हैं। निश्चय ही राजा रवि वर्मा ने अपनी गहन बौद्धिक कला चेतना से एक अर्द्ध-विस्मृत सम्पदा को खंगालने का ही ईमानदार उपक्रम किया था, जिसके चलते उन्होंने हमारे पौराणिक अतीत को न केवल पुनराविष्कृत किया बल्कि उसे समकालीनता की एक नई दीप्ति भी प्रदान की। लेकिन विडम्बना यह है कि उनका वही काम उनकी निन्दा और भर्त्सना बनकर उन्हीं से बदला लेने लगा।

अब जबकि डेढ़ सदी गुज़र चुकी है, लेकिन भारतीय कलाजगत के लिए अभी भी वे एक बिरादरी बाहर चित्रकार हैं। लोग उन्हें पहले से कहीं ज्यादा नकारने के लिए उद्यत है। यहां तक कि कला की दुनिया में महान् करने के दावे के साथ आने वाला युवक, जिसे अभी न तो ठीक से रेखा खींचना आया है और न ही रंग का वाजिब उपयोग --वह भी राजा रवि वर्मा को कूड़ेदान में फेंकने के बाद अपना काम शुरू करता है। कला के बाजारमुखी (मार्केट-ड्राइवन) समय में जबकि भारत में जलरंग का परम्परागत माध्यम लगभग हाशिये पर है और अधिकांश चित्रकार तैलरंग में ही काम करते हैं। लेकिन भारत में सबसे पहले तैलरंग में काम करने की शुरुआत करने वाले इस चित्रकार को, तब अपने तैलरंग माध्यम के कारण ही निंदा का पात्र बनना पड़ा था।उन्हें स्वदेशी भावना के विरूद्ध काम करने वाला चित्रकार बताया गया था, क्योंकि तब तैलरंग एक अभारतीय माध्यम था।

अब जबकि डेढ़ सदी गुज़र चुकी है, लेकिन भारतीय कलाजगत के लिए अभी भी वे एक बिरादरी बाहर चित्रकार हैं। लोग उन्हें पहले से कहीं ज्यादा नकारने के लिए उद्यत है। यहां तक कि कला की दुनिया में महान् करने के दावे के साथ आने वाला युवक, जिसे अभी न तो ठीक से रेखा खींचना आया है और न ही रंग का वाजिब उपयोग --वह भी राजा रवि वर्मा को कूड़ेदान में फेंकने के बाद अपना काम शुरू करता है। कला के बाजारमुखी (मार्केट-ड्राइवन) समय में जबकि भारत में जलरंग का परम्परागत माध्यम लगभग हाशिये पर है और अधिकांश चित्रकार तैलरंग में ही काम करते हैं। लेकिन भारत में सबसे पहले तैलरंग में काम करने की शुरुआत करने वाले इस चित्रकार को, तब अपने तैलरंग माध्यम के कारण ही निंदा का पात्र बनना पड़ा था।उन्हें स्वदेशी भावना के विरूद्ध काम करने वाला चित्रकार बताया गया था, क्योंकि तब तैलरंग एक अभारतीय माध्यम था।आज निश्चय ही एक नए और अनौपचारिक साम्राज्यवाद की चतुर्दिक वापसी हो रही है, ऐसे में राजा रवि वर्मा को फिर से आविष्कृत कहने की जरूरत है, चूँकि उन्होंने कला में हमारे उस पापुलर का सृजन किया, जिसके चलते हमने अपने पौराणिक अतीत को समकालीन बनाया। वे लोक और शास्त्र के मध्य एक अखण्ड सेतु थे। उनकी कला का डी.एन.ए. हमारी परम्परा से मिलता है। उन्हें पश्चिम की बाजारोन्मुख समकालीन कलाकार-बिरादरी चाहे अपने गोत्र का न मानते हुए भुला दे, लेकिन उनकी कृतियाँ ही उनका स्मारक हैं। उन्हें हम भारतीय चाहे याद न करें, लेकिन ईश्वर जरूर याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने उसके कुनबे और अवतारों को मनुष्यों से परिचित कराया था। ईश्वर जब तक जिंदा रहेगा, आकाश से राजा रवि वर्मा के प्रति आभार प्रकट करता रहेगा। कला-मर्मज्ञों की रेवड़ उन्हें चाहे दफ्न कर दे, लेकिन वे उस अमर को गढ़ते हुए स्वयं कलाजगत के अनश्वर नागरिक हो चुके हैं।वे अपनी तमाम आलोचनाओं और निंदाओं से ऊपर हमें हमेशा याद आते रहेंगे।

Nice

जवाब देंहटाएं